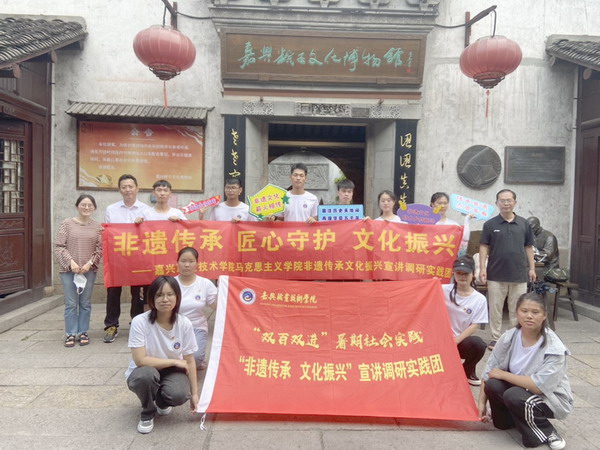

中华文明源远流长、博大精深,是中华民族独特的精神标识。而非物质文化遗产是世界各民族传统文化的珍贵记忆,蕴涵着独特的智慧和宝贵的精神财富,成为各民族人民的精神寄托。2003年10月,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》,公约建议各国加强立法,建立相关的法律保护机制。我国2004年加入联合国《保护非物质文化遗产公约》,成为较早批准加入该公约的国家之一。党的十八大以来,习近平总书记高度重视对中华文明发展史的研究和宣传,注重对中华优秀传统文化的继承和弘扬,强调“要深入了解中华文明五千多年发展史,把中国文明历史研究引向深入,推动全党全社会增强历史自觉、坚定文化自信”,指出“要加强文物保护利用和文化遗产保护传承,不断扩大中华文化国际影响力,增强民族自豪感、文化自信心”。乡村振兴是全面振兴,产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴和人才振兴缺一不可。从这个角度看,非物质文化遗产的保育和活化传承在实现乡村振兴中具有十分重要的作用,并必将在更多领域发挥功能。目前,非物质文化遗产的保护和传承工作仍任重道远,值此“双百双进”暑期社会实践之机,马克思主义学院组建“非遗传承 文化振兴”宣讲调研实践团,通过寻访非遗传人、观摩非遗技艺、体验非遗文化,着力宣传、推广嘉兴市的非物质文化遗产和非遗技艺,让我们一起走近非遗!

粽香浓郁传千年

7月16日上午,实践团队成员来到位于嘉兴月河街的粽子博物馆进行观摩体验。走进粽子博物馆,这边的展柜展示了多达18种形状各不相同的粽子,且在上方标注了该粽子的流行地,口感与味道。这让人不得不感叹各地劳动人民的伟大智慧。在这间博物馆,着重要介绍的便是嘉兴粽子了,嘉兴粽子本是白米本色,不加任何调料、酱油,在民国初年逐渐演变成嘉兴粽子现有的酱红色,并以糯而不糊,肥而不腻,香糯可口,咸甜适中而著名,现已成为中国非遗项目。

嘉兴粽子的杰出代表便是真真老老,真真老老第一代创始人冯昌年于上世纪初在嘉兴老城张家弄创办“真真老老五芳斋粽子”,他用一张油纸与其他粽子品牌区分开来,首创粽子品牌化概念。至此,冯昌年成为第一代嘉兴粽子的创始人,被尊为“嘉兴粽子之父”,也是嘉兴粽子的鼻祖。此后,真真老老经历三代传人的传承,成为了全国粽子行业的领军企业。在游览博物馆的过程中,我们还可以看到嘉兴粽子是如何被包出的,以及在现场品味这纯正的嘉兴粽味,甚至可以买上一点带回家与家人分享。

粽子文化博物馆的门口写着一副对联,即“认认真真做事,老老实实做人”。这也是真真老老多年来的守则,正是因为他们始终不忘初心,嘉兴粽子才会一直走到现在并发扬光大。(图文来源:马克思主义学院 文字:王在渊、李佳桐、葛文超、赵怡 摄影:顾咏琪、娄玥、秦静 编辑:赵远远、王思佳 审核:唐黎 主编:顾玲妹)